À l’heure où l’Union européenne débat de la révision de ses normes CO2 pour les voitures neuves, l’Institut Mobilités en Transition (IMT-IDDRI) publie une étude inédite, « Véhicules hybrides rechargeables et objectif 2035 : analyse des effets socio-économiques et climatiques d’une autorisation prolongée de ventes au nom du concept de « neutralité technologique ».

Elle examine ce qu’impliquerait, pour les ménages, le climat et l’industrie, une modification de la trajectoire actuelle, en autorisant la vente de véhicules hybrides rechargeables après 2035, au lieu de maintenir la fin programmée des motorisations thermiques à cet horizon.

Le débat lancé à l’initiative des constructeurs sur la pertinence de l’interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035 a fait émerger le concept de «neutralité technologique». Plus précisément, il a nourri l’idée qu’il existerait d’autres voies – plus performantes, plus économiques ou politiquement plus acceptables – pour progresser dans la décarbonation et atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne, notamment la neutralité carbone en 2050.

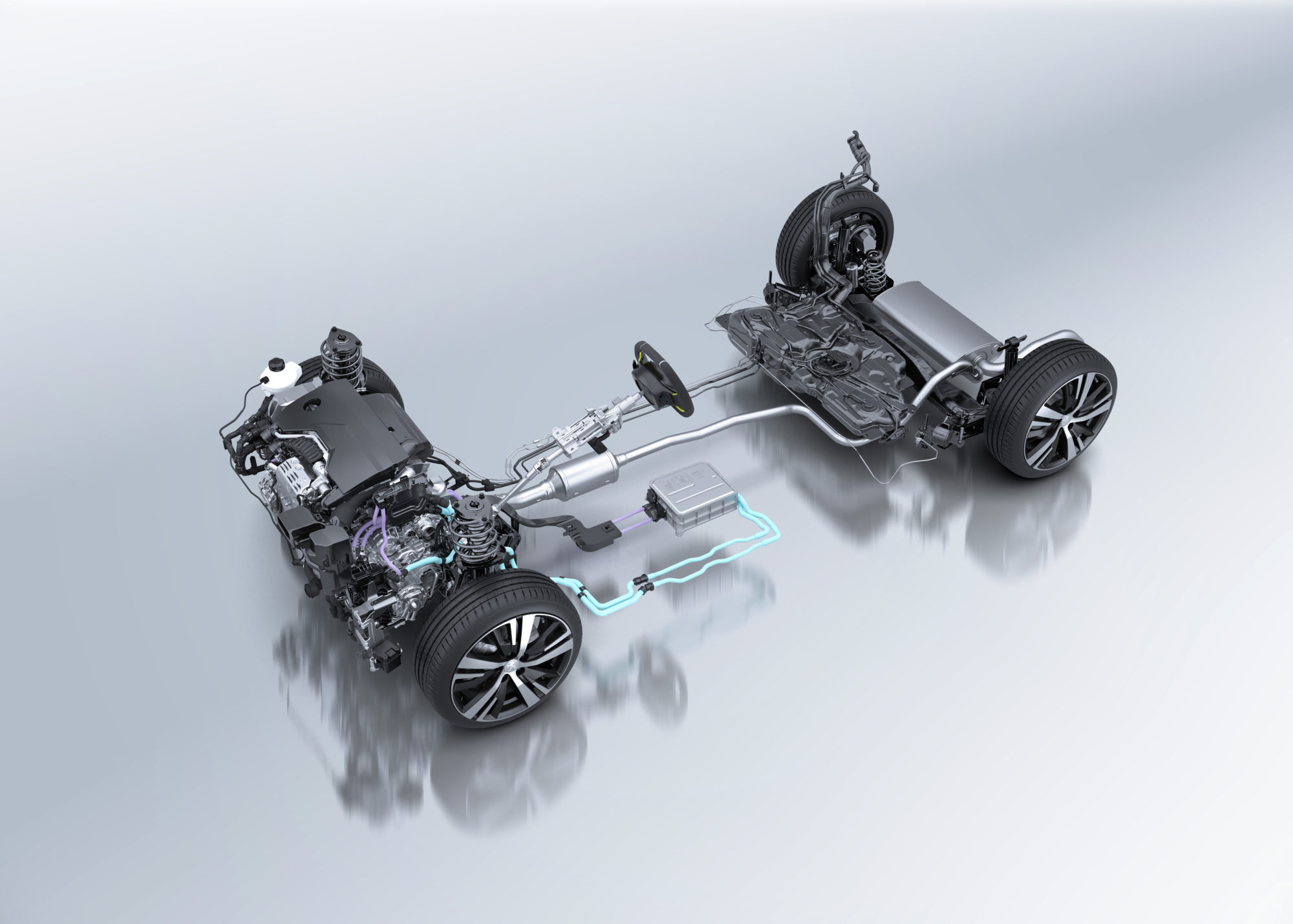

En particulier, l’idée s’est récemment imposée dans le débat, selon laquelle de nouvelles motorisations pourraient rendre la transition plus acceptable pour les automobilistes. Deux technologies sont principalement mises en avant : les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) dotés de batteries de plus grande capacité que les modèles actuels, et les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie (EREV) – des véhicules électriques équipés d’un petit moteur thermique utilisé uniquement comme générateur alimentant la batterie.

Ces motorisations sont présentées par certains constructeurs comme offrant davantage de flexibilité sur les longs trajets, en limitant le recours aux recharges autoroutières coûteuses, et comme pouvant afficher une empreinte carbone comparable à celle des véhicules 100 % électriques, grâce à une batterie plus petite et à une meilleure efficacité énergétique (du fait de leur poids total potentiellement réduit). Mais leur capacité réelle à répondre à ces promesses reste très incertaine : ces véhicules n’existent pas encore sur le marché européen et leur performance n’a pas été quantifiée de manière robuste.

Pour objectiver ces enjeux, l’analyse produite par l’IMT-IDDRI, en collaboration avec C-Ways et ICCT, s’appuie sur plus de 1000 simulations combinant profils d’usage réels, segments de véhicules, types de motorisation et catégories d’acheteurs. En complément des hypothèses généralement retenues par les constructeurs – centrées sur les acheteurs de véhicules neufs (principalement des entreprises pour environ 50 % des ventes et, pour l’essentiel du reste, des ménages appartenant aux 20 % les plus aisés) -, l’étude intègre également les coûts supportés par les acheteurs de véhicules d’occasion, en deuxième et troisième main.

Cette approche permet de mieux refléter la réalité économique de la majorité des ménages, dont les profils de roulage (du quotidien versus longues distances), les capacités d’investissement et les besoins en maintenance diffèrent sensiblement de ceux des acheteurs de véhicules neufs.

.zip - 2.jpeg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

/2026/01/17/068-aa-16012026-2606081-696bbe754d88d614023512.jpg)

/2025/12/08/000-846j6ub-69368506a400f798845602.jpg)

/2026/01/17/080-hl-ibigougilles-2318566-696b299e0bc61949848180.jpg)

/2026/01/17/075-tian-isueurop260116-nprnk-696c02ecf3e17088529565.jpg)

/2026/01/17/irankhamenei-696bb0ff87b60000495944.jpg)

/2026/01/09/043-dpa-pa-260106-99-90750-dpai-696121421587b919870884.jpg)

.png)